La presenza della comunità greca a Livorno si attesta già dalla metà del XVI secolo: si trattava prevalentemente di marinai in fuga dalla dominazione turca e attirati a Livorno dalle agevolazioni offerte dalle Leggi Livornine; molti di essi andarono a costituire l’equipaggio delle navi del nuovo ordine dei Cavalieri di S. Stefano, creato dal Granduca Cosimo I per contrastare le scorrerie barbariche, frequenti in quel periodo. La comunità greca a Livorno crebbe in maniera considerevole e nel 1582, per volere del nuovo granduca Ferdinando I (succeduto al fratello Cosimo), un piccolo gruppo di greci andò ad abitare la zona di S. Jacopo in Acquaviva, usufruendo di una piccola chiesa medievale che prendeva il nome della zona per la celebrazione del rito bizantino.

Il Granduca favorì lo sviluppo e l’integrazione della comunità greca a Livorno, soprattutto per incrementare il numero di mercanti e artigiani nella zona: nel 1589 furono concessi appezzamenti di terra e case per i Greci (in quell’anno furono costruite sessanta case tra le allora Via dei Greci, Via Genovese e Via Ferdinanda) e, quando nel 1606 Ferdinando conferì a Livorno il titolo di città a seguito di un’improvvisa crescita della sua popolazione, tra i suoi primi abitanti comparvero i nomi dei greci che presero in affitto le case costruite appositamente per loro, secondo la politica del Granduca rivolta al popolamento (condizioni particolarmente favorevoli nei confronti dei migranti per l’acquisto la costruzione e l’affitto di case). L’attività più rilevante svolta dai Greci rimaneva quella attinente alla navigazione, ma essi rappresentarono per la Livorno nascente un valore aggiunto dal punto di vista sociale e di ricchezze, comprando casa e a volte vigne e terre nei territori limitrofi.

Fu ancora Ferdinando I a concedere nel 1600 un lotto di terreno nella Livorno Nuova e ad anticipare la somma di 2171 scudi per la costruzione della Chiesa Greca, con il titolo di SS. Annunziata; la somma fu poi restituita dai marinai granducali, i quali ne divennero nel 1616 i pieni proprietari. La SS. Annunziata fu arricchita man mano dai lasciti provenienti dai testamenti dei Greci, che avevano molto a cuore la loro chiesa: non a caso essa diventò il centro religioso e culturale di riferimento per i greci abitanti stabili e per quelli di passaggio. Essa sorgeva vicino a quella che era un tempo chiamata la Via Greca (l’attuale Via della Madonna, dall’omonima chiesa), strada perpendicolare alla via Ferdinanda in direzione della Fortezza nuova.

La chiesa di SS. Annunziata o dei Greci Uniti

Fu costruita su progetto di Alessandro Pieroni (1550-1607), molto operativo a Livorno in questo periodo anche come aiutante del Buontalenti. I lavori cominciarono nel 1601 e durarono quattro anni: la SS. Annunziata fu inaugurata il 23 marzo del 1606, l’anno in cui, come già detto, Livorno ottenne il titolo di città. L’architettura e gli arredi furono commissionati a maestranze locali, ma le icone religiose componenti la iconostasi furono eseguite da pittori greci, ad eccezione dell’Annunciazione dipinta da Giovanni Ferretti nel 1740.

- Lo stato dell’edificio dopo il secondo conflitto mondiale. Foto tratte dall’Archivio fotografico storico della Biblioteca Labronica – Villa Fabbricotti.

Nel periodo del secondo conflitto mondiale la chiesa dei Greci Uniti fu gravemente colpita (come del resto anche le altre presenti in Via della Madonna) e nel dopoguerra fu acquistata dall’Arciconfraternita della Purificazione che, insieme alla Sovrintendenza di Pisa, pensarono alla ricostruzione e al suo restauro. Fu in quell’occasione che le due statue poste sulla facciata furono rimosse per metterle in sicurezza presso il Cimitero della Purificazione: purtroppo solo in tempi recenti esse hanno trovato una nuova collocazione nel nartece della Chiesa, mentre delle copie sono state sistemate sul prospetto esterno al posto degli originali.

La facciata

Il Pieroni studiò due principali soluzioni per il disegno della facciata, completata poi dalle sculture del 1708 attribuite variamente a Giovanni Baratta o Giovan Battista Foggini. L’arco d’ingresso di ordine dorico è costituito da un timpano spezzato ed è coronato da due statue rappresentanti l’Innocenza e la Mansuetudine. Al centro del timpano spezzato vi è una targa marmorea sorretta da due angioletti, nella quale è scolpita la scena dell’Annunciazione. La facciata ha la classicità del frontone triangolare, arricchito dall’arma medicea, sotto al quale vi è una finestra rettangolare con ai lati due festoni. Ai lati estremi della facciata, oltre alle colonne, sono presenti lesene marmoree, che conferiscono maggiore definizione e limitatezza alla facciata, esaltandone, come una cornice, i disegni interni.

L’interno

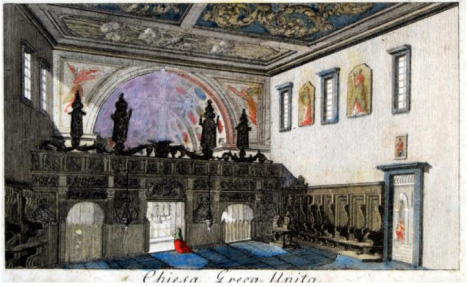

Il Pieroni per il disegno di questa chiesa doveva attenersi ad alcune regole dell’architettura previste dal rito bizantino: per esempio, l’uso del nartece, che si trova all’ingresso e consiste in un vestibolo dove anticamente sostavano durante i divini Misteri i penitenti e coloro che ancora non erano stati battezzati. Altra differenza sostanziale era il Santo Bema o Santuario – corrispondente al nostro presbiterio – che nella chiesa greca è separato dalla navata unica dall’iconostasi e cui si accede tramite delle porte. Entrando nella navata unica della chiesa, sono comunque due le cose che colpiscono principalmente l’osservatore: l’iconostasi e il soffitto, esaltati dalla semplicità delle pareti laterali.

1. L’iconostasi

La struttura originaria fu eseguita tra il 1640 e il 1643 in legno intagliato, ricoperto a foglia d’oro nel 1740; essa fu completata nell’arco di un quarantennio da cinquantasette icone religiose, compreso il crocifisso. I dipinti su tavola sono in stile bizantino e furono eseguiti da pittori greci di maestranza cretese.

![]()

L’iconostasi, insieme alle sue opere pittoriche, fu in parte distrutta dall’ultimo conflitto mondiale: successivamente fu portata alla Sovrintendenza di Pisa e fatta restaurare, ma solo il 13 aprile del 1985, con una solenne inaugurazione in rito bizantino, fu riportata la nuova iconostasi al suo posto originario. La ricollocazione delle icone superstiti restaurate fu fatta sulla base di una documentazione costituita da stampe del 1700 e 1800 e da alcune fotografie. L’iconostasi era composta da tre ordini: le icone costituenti il primo ordine risalivano al 1610, quindi posizionate altrove in origine, e le icone del secondo e terzo ordine furono invece commissionate a partire dal 1640.

I ORDINE: Despotico o Locale – risultava costituito a fine Seicento da sei opere, ma attualmente ne sono presenti solo due (il Cristo e la Madre di Dio), poste ai lati della porta centrale.

II ORDINE: Dodekaeorton (“delle dodici feste”) – costituito da icone che furono realizzate nel 1641, da un addetto ai remi delle galere che sapeva dipingere nello stile bizantino, il quale ha dimostrato di avere una buona pratica nella pittura, appresa probabilmente in botteghe cretesi; consapevole, tuttavia, che le icone dovevano essere viste da lontano, egli non ha dato particolare cura ai dettagli. Inoltre, a dimostrazione dell’economicità con cui fu ordinata l’opera, le dimensioni e le tipologie del legno delle tavole sono diverse tra un’icona e l’altra.

III ORDINE: è la parte di maggior prestigio, soprattutto per l’intaglio, ma anche dal punto di vista pittorico. Per essa furono chiamati un maestro intagliatore e un iconografo appositamente da Creta su commissione del sacerdote della comunità (17 giugno del 1640).

Notiamo poi tre porte: esse collegano la navata dal presbiterio entro cui è collocato l’altare. La porta centrale è detta la Porta bella o Porta imperiale, costituita da due battenti con sei formelle, due delle quali traforate, le altre quattro dipinte e raffiguranti i Santi Padri; la lunetta superiore invece raffigura l’Annunciazione. Le due porte laterali sono la riproduzione in piccolo di quella centrale, con la stessa sagomatura e i due battenti. Quella di destra è detta Porta sud e quella di sinistra è detta Porta nord; in entrambe le porte laterali sono raffigurati gli apostoli sulle quattro formelle dei battenti e sopra le lunette, anch’esse dipinte, ci sono ancora due icone rettangolari, una per parte.

2. Il soffitto

La navata della chiesa è percorsa in tutta la sua lunghezza da un bellissimo disegno di legno intagliato e dorato che costituisce il soffitto. Questo fu eseguito su disegno del 1700 di un maestro dell’Arsenale di Pisa, Piero Giambelli: lo stesso autore del soffitto del Santuario di Montenero e di quello della chiesa di SS. Annunziata di Firenze, quindi esperto di questo tipo di lavori. La doratura risale al 1740 sia per l’iconostasi, sia per il soffitto. Quest’ultimo fu gravemente danneggiato dai bombardamenti della seconda guerra mondiale, pertanto fu restaurato anch’esso dalla sovrintendenza: alcune piccole porzioni rimaste, insieme alla stessa documentazione utile per il restauro delle icone pittoriche, permisero di ricostruire il disegno originario.

La navata della chiesa è percorsa in tutta la sua lunghezza da un bellissimo disegno di legno intagliato e dorato che costituisce il soffitto. Questo fu eseguito su disegno del 1700 di un maestro dell’Arsenale di Pisa, Piero Giambelli: lo stesso autore del soffitto del Santuario di Montenero e di quello della chiesa di SS. Annunziata di Firenze, quindi esperto di questo tipo di lavori. La doratura risale al 1740 sia per l’iconostasi, sia per il soffitto. Quest’ultimo fu gravemente danneggiato dai bombardamenti della seconda guerra mondiale, pertanto fu restaurato anch’esso dalla sovrintendenza: alcune piccole porzioni rimaste, insieme alla stessa documentazione utile per il restauro delle icone pittoriche, permisero di ricostruire il disegno originario.

Per approfondire

La chiesa dei Greci Uniti: I cenni storici editi in occasione della cerimonia per il ripristino della iconostasi greca, sabato 13 aprile 1985, Livorno, 1985.

MAI Eufrasio, La chiesa dei greci uniti nella storia di Livorno, Livorno, Stella del Mare, 1999.

MATTEONI Dario, Livorno, Bari, Laterza, 1988.

PASSARELLI Gaetano (a cura di ), Le iconostasi di Livorno, patrimonio iconografico post-bizantino, Pisa, Pacini, 2001.