Nei primi decenni del XVII secolo si cominciò a sentire un po’ di sofferenza nei confronti delle imponenti strutture difensive e quindi anche della Fortezza Nuova: una fortificazione che fu costruita più a est rispetto alla costa e che lasciava abbastanza scoperta la parte immediatamente prospiciente il mare e quindi il porto. Dobbiamo pensare che a quell’epoca non vi era ancora una consistente urbanizzazione, quindi le strutture come quelle risultavano sicuramente più evidenti di come le vediamo oggi in un contesto urbano ben più consistente.

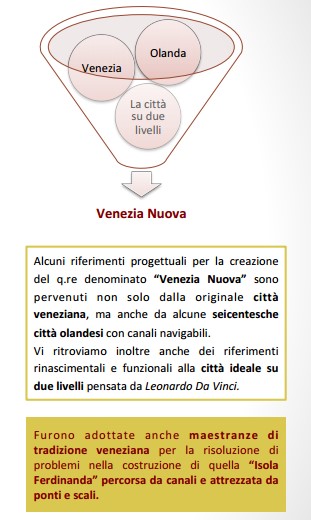

Nel XVII secolo, come abbiamo visto nei precedenti episodi, questa città si stava evolvendo rapidamente e quindi si elaborarono diverse pianificazioni, talvolta rallentate da alcune questioni, come l’epidemia di peste del 1630 e i relativi problemi economici di quel periodo. Tuttavia, le scelte urbane che ne derivarono furono date soprattutto dalla visione dei mercanti, che ovviamente spingevano perché tutto funzionasse ai fini marittimi-commerciali; quindi, per incrementare il potere economico portuale, si sentì il bisogno di costruire infrastrutture di tipo commerciale e in tal proposito una buona utilità fu fornita dai canali, dalle cantine e dai magazzini per il deposito delle merci: nacque l’Isola Ferdinanda, ovvero la Venezia Nuova.

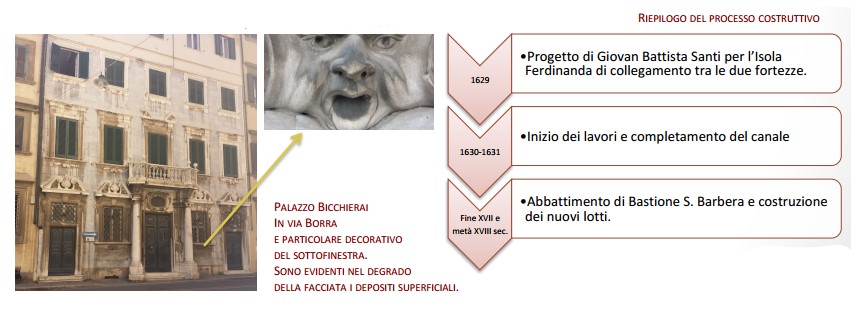

Il processo costruttivo

1629 – Giovan Battista Santi progetta l’Isola di collegamento tra le due fortezze, percorsa da canali navigabili e attrezzata da ponti e scali.

1630 – l’epidemia di peste e gli aggravi economici rallentano il processo costruttivo.

1631 – si realizzano alcuni lavori tra cui il completamento del canale che attraversa l’isola, le abitazioni risultano ancora incomplete e sempre in quest’anno muore il responsabile del progetto, inizia così una perdita di attenzione per il completamento delle opere.

1653 – torna l’interesse nella prosecuzione dei lavori in quest’area: si costruisce un muro di difesa del quartiere sul lato di fronte al mare.

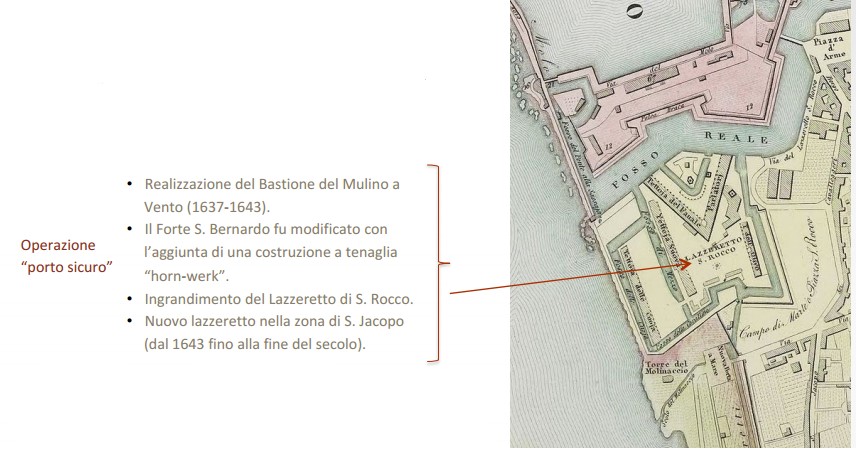

I lavori e le modifiche delle fortificazioni

1656 – il compito per la definizione urbanistica e di difesa fu affidato ad Annibale Cecchi e Giovan Francesco Cantagallina. Questi ultimi si occuparono soprattutto delle opere difensive e utili al porto.

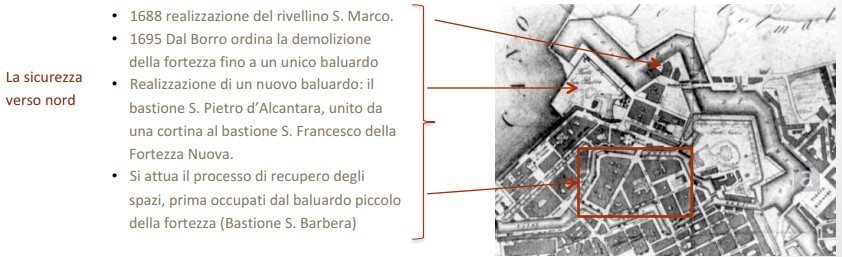

1682 – i nuovi responsabili del riassetto delle opere di difesa lato nord e quindi di difesa anche al quartiere furono il Generale Marco Alessandro Dal Borro e Pier Maria Baldi (esecutore).

Tra fortificazioni e opere civili

Con l’abbattimento del Bastione S. Barbera, che era parte della Fortezza Nuova, si viene a generare uno spazio tra le due fortezze che risulta utile per trovare finalmente risposta a quelle opere per funzioni civili che fino ad allora erano rimaste in secondo piano rispetto alle opere difensive e per il porto.

Da “accrescimento della Fortezza Nuova demolita” a “Venezia Nuova”

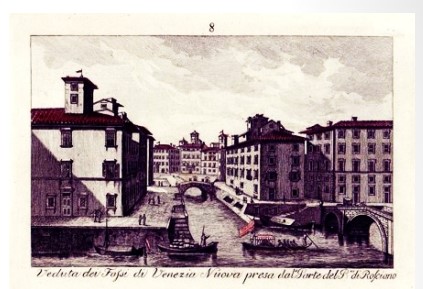

Nell’area in questione vengono creati dei lotti di edifici che man mano vengono venduti e personalizzati per forme e materiali dagli stessi finanziatori e acquirenti (prevalentemente mercanti). Tutto ciò seppur mantenendo dei tratti comuni, come gli affacci sul canale, la presenza di magazzini a livello d’acqua (le cantine), della strada e talvolta del primo piano, ambienti questi necessari ai mercanti per lo svolgimento delle loro attività. Quindi il disegno urbano dell’accrescimento della Fortezza Nuova demolita fu definito dalla funzionalità di rapportare e connettere le vie d’acqua, le vie di terra e gli spazi di deposito.

La Via Borra fu particolarmente caratterizzata dalla forma architettonica di alcuni lotti edificati, sinonimo di ricercata raffinatezza e manifesto di solidità economica e acquisito stato sociale; ciò risale ai primi anni del XVIII secolo.

Non solo magazzini…

In questa zona furono costruite delle strutture pubbliche finalizzate allo svolgimento delle attività portuali di deposito e per i bisogni di una popolazione che nel Settecento aveva raggiunto le 18000 unità. Nel 1704, sull’isola a mare del primo accrescimento, dove vi erano già le Buche del grano, furono costruiti anche i Bottini dell’Olio. Dunque, si presume che a questa specifica zona volesse essere attribuito proprio uno scopo funzionale specifico.

Tornando al 1682, si decise di creare una struttura per il ricovero di poveri e mendicanti, denominata “Case Pie“, adiacente alla Chiesa del Luogo Pio (1713). I primi decenni del Settecento videro una concentrazione sull’edilizia ecclesiastica: si realizzarono chiese e conventi promossi da diversi ordini religiosi e gruppi nazionali, quali i gesuiti (1707), i padri Domenicani (1720) e i Trinitari (1717). Inoltre, furono aggiunte delle strutture pubbliche, come ad esempio La Pescheria (1699) e Il Monte Pio (1706).